官網:https://stitch.withgoogle.com/

如果你是設計師、產品經理或前端工程師,聽到「Stitch」應該不陌生。這是 Google的免費 AI 工具,從文字提示生成 UI 介面,還能生成 HTML/CSS 程式碼。

Stitch 一鍵匯出到 AI Studio

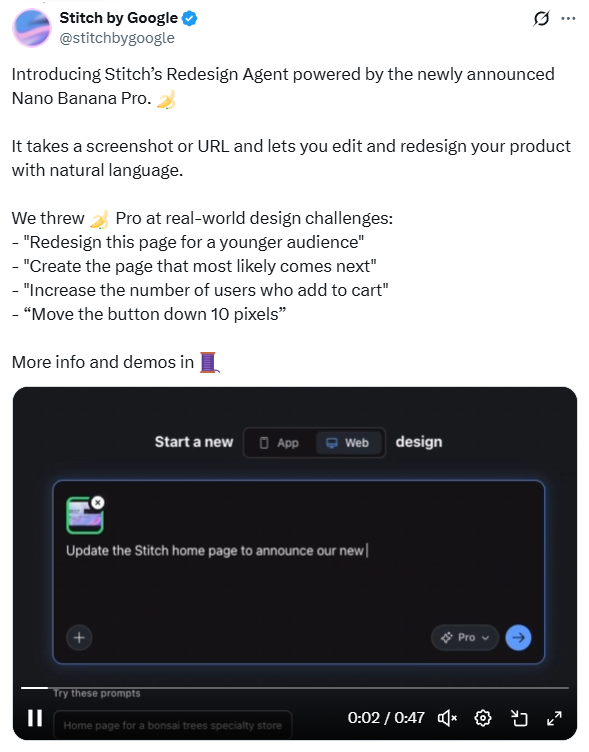

Stitch by Google X.com 發布文章與示範功能影片:https://x.com/i/status/1991614483681411161

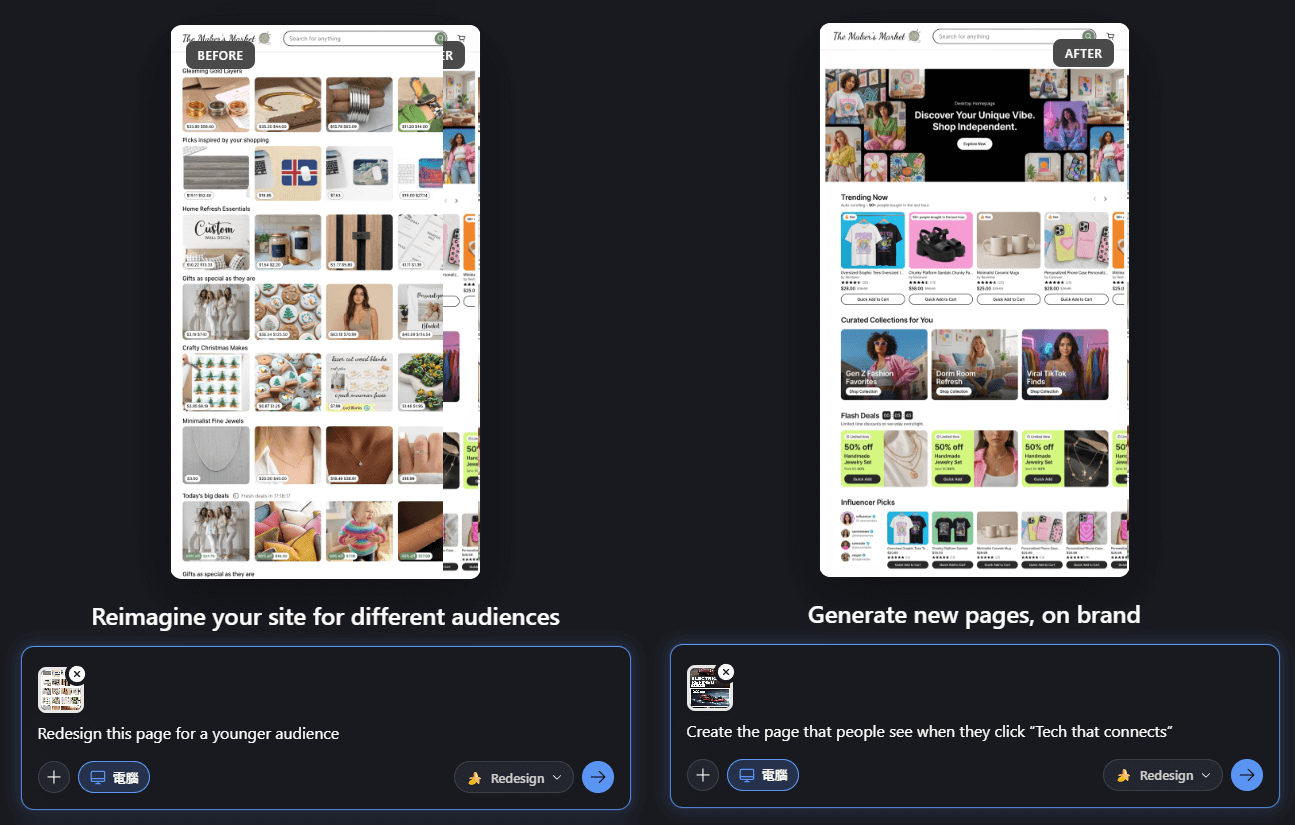

2025 年底的 Google 簡直是 AI 界的超速列車!在 11 月 21日推出 Redesign Agent丟出重磅炸彈:Stitch 一鍵匯出到 AI Studio!

「終於不用再傳一堆檔案、解釋半天了,這簡直是溝通黑洞的終結者!」

以前一個 UI 介面設計要來來回回確認,現在按一下就全送過去,效率起飛到像喝了蠻牛,這不只省時間,更省下大把溝通成本。

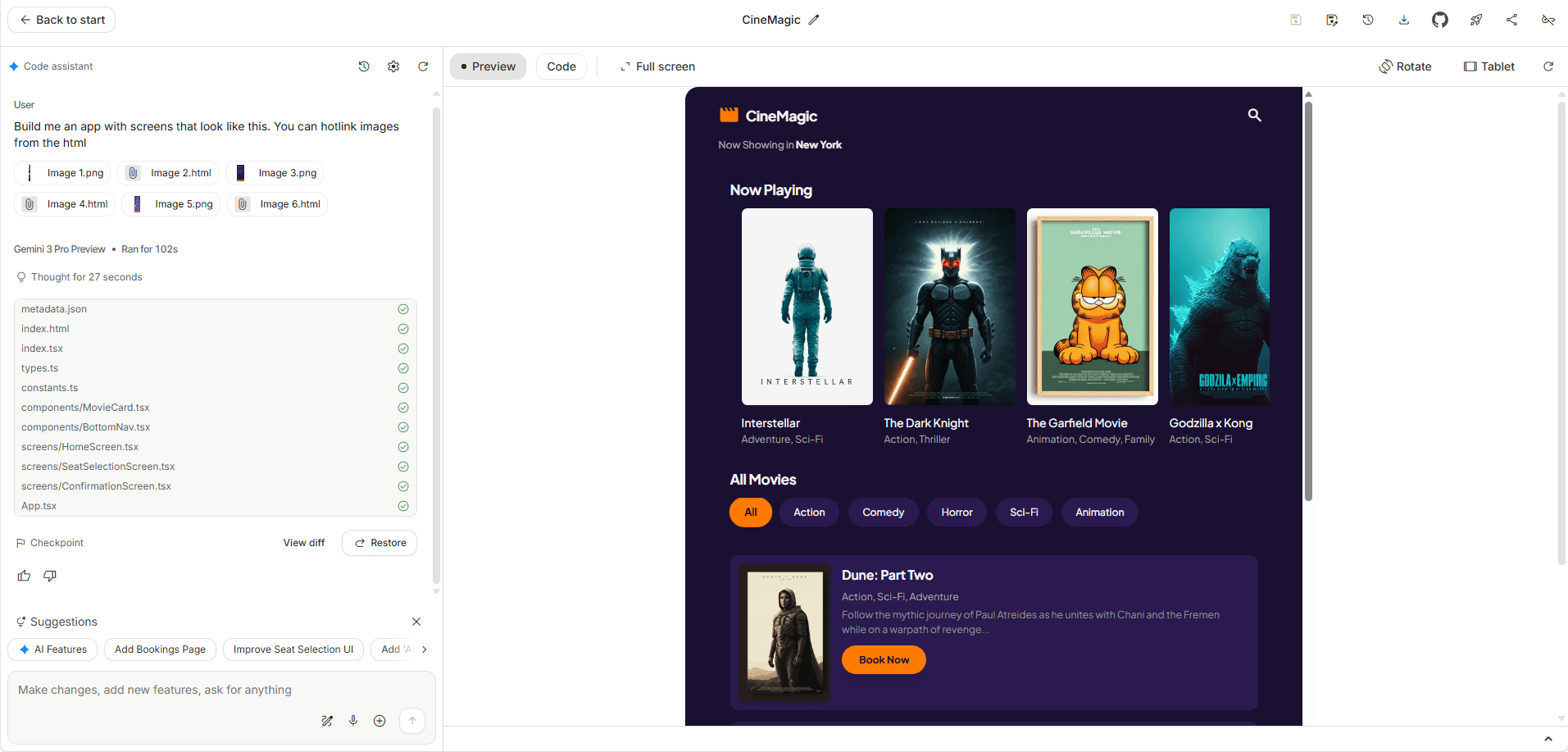

Stitch 直接跟 AI Studio 連動,一鍵 Export,全套 context(HTML + 螢幕設計)自動開在 AI Studio 裡,Gemini 3 模型馬上接手,繼續 vibe-coding 變成完整 App。整個流程,從想法到原型,省下至少 50% 的溝通時間。

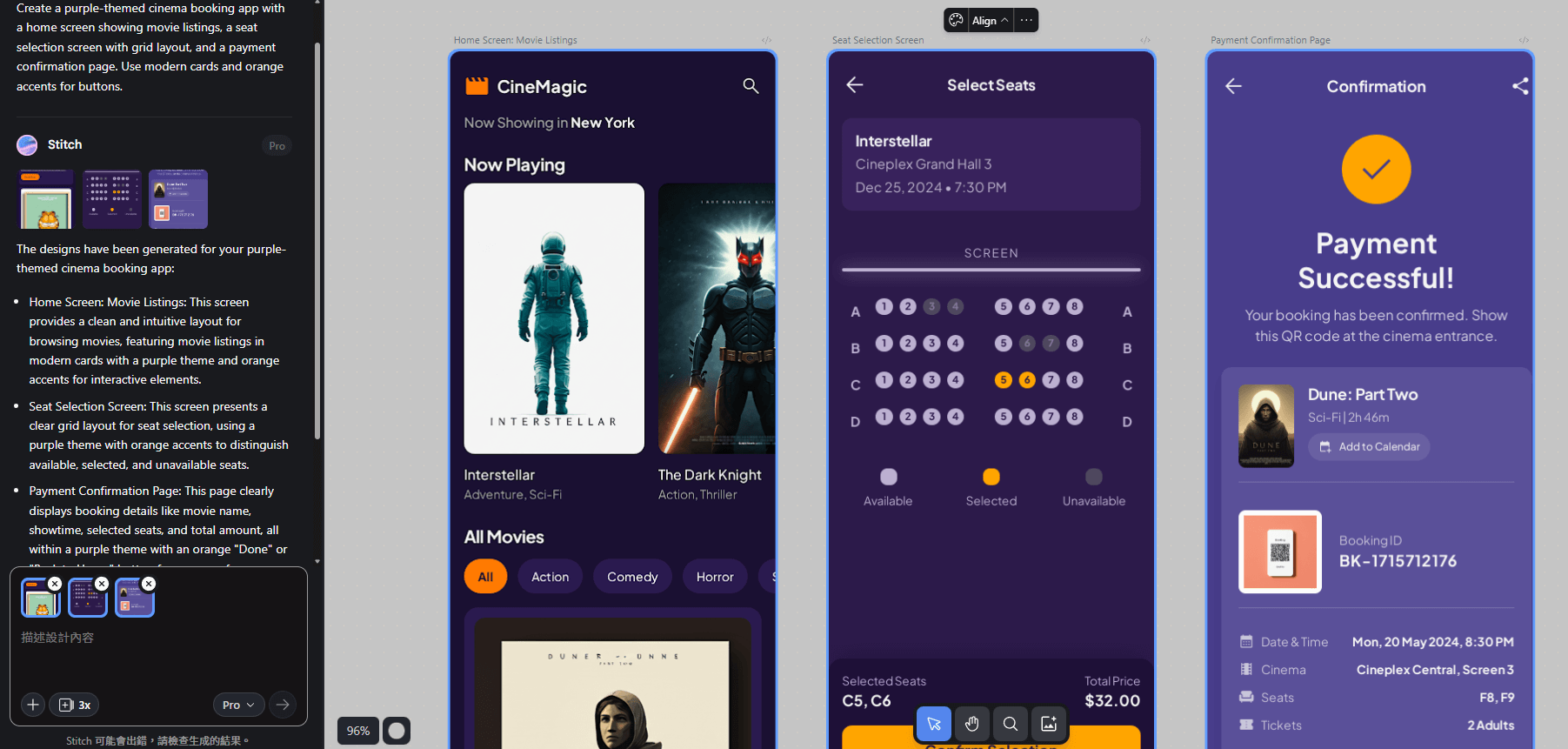

實測 Google Stitch 給你看:Cinema Booking App

我利用Ai生成一段提示詞,直接丟進Stitch並匯到Google AI Studio,整個過程不到五分鐘!

步驟:

- 登入 Stitch,選擇「Mobile」模式。

- 輸入提示:"Create a purple-themed cinema booking app with a home screen showing movie listings, a seat selection screen with grid layout, and a payment confirmation page. Use modern cards and orange accents for buttons."

- Stitch 會在 2-3 分鐘內生成 3 個螢幕的 UI 設計,包括響應式布局。

- 在聊天介面迭代:"Add a countdown timer to the payment screen and make the seats interactive."

- 匯出:點擊「Export」選擇「Ai Studio」,生成完整的程式碼,可預覽測試UI介面功能。

現在它是免費使用的Beta階段,非常推薦你玩玩看!絕對會被它的完成度、畫面的細緻度、生成速度所驚豔!

打破舊流程 vs 未來新流程

假設你正在做一個「台灣夜市美食 App」,以前的工作流是這樣:

舊流程(每天的噩夢):

- 設計階段:在 Stitch 裡用提示「奶茶色系的夜市攤位列表,包含 QR 碼點餐」生成 UI,滿意後 Export HTML + 截圖。

- 手動整理:Copy 程式碼、拖圖片、寫說明檔(「首頁要響應式,手機版按鈕加大」),打包成 ZIP 傳給工程師。

- 溝通地獄: Line 群組裡解釋半天,「這裡的間距是 16px,別改錯了」;工程師問「這圖片怎麼整合後端?」又開會討論 1 小時。

- 轉 AI 階段:如果要用 AI Studio 優化,還得再 copy-paste 整個 context 進去,Gemini 模型搞不好誤解,生成錯版,重來。

- 總時間:3~5 天,溝通成本(會議 + 檔案傳輸)至少 4 小時。

新流程(按一下就搞定):

- 設計階段:同樣在 Stitch 生成 UI,滿意後點「Export to AI Studio」。

- 一鍵魔法:Stitch 自動打包 HTML、螢幕設計、全套 context,直接開啟 AI Studio。Gemini 3 模型已經「看懂」一切,準備好繼續建構。

- 零溝通迭代:在 AI Studio 裡直接提示「加後端 API 連動訂單追蹤」,模型用現有 context 生成完整程式碼,無需解釋。

- 上線階段:從 AI Studio 再一鍵 deploy 到 Google Cloud Run,App 就活了。

- 總時間:半天內完成,省下90%溝通成本!

結論:2025年你還在自己畫UI嗎?

2025年的尾聲,回頭看這一整年,Google Stitch從5月I/O的初登場,到11月連續推出的Redesign Agent與AI Studio一鍵匯出,已經悄悄完成了一次工具鏈的閉環:從「文字→高保真介面→可執行程式碼→完整應用」,整個過程最快可以在30分鐘內走完。

這對獨立開發者、新創團隊與中小型設計部門來說,確實大幅壓縮了從概念到原型所需的時間與溝通成本,平均可節省40-70%的協作環節,數據相當可觀。

然而,理性來看,Stitch並非萬能。它目前仍屬Google Labs實驗項目,免費額度有限、複雜企業級設計的細節掌控仍不如專業設計師、生成的程式碼偶爾需要二次整理。

更重要的是,UI/UX的本質從來不只是視覺與速度,還包含對品牌調性、文化脈絡與用戶心理的深度理解;這些目前仍是AI最難完全取代的部分。

因此,更精確的問題或許不是「你還在自己畫UI嗎」,而是「你準備好把重複性勞動交給AI,把真正需要創意與同理心的部分留給自己了嗎?」。

對多數實務工作者而言,2025年的答案已經很清楚:Stitch與類似工具不再是「可有可無的輔助」,而是成為工作流中理所當然的一站。願意擁抱它的人,獲得的是時間與試錯成本;堅持純手工的人,保留的是對細節的絕對掌控。兩者並非對立,而是當前產業最現實的兩條平行賽道。

最終,誰能跑得更快、更有品質,恐怕取決於你如何拿捏人與AI之間的那條線,而不是單純比誰畫得快。

2025年,UI設計的遊戲規則已經改變,現在就去Stitch親手試試看,你會立刻明白這波改變有多真實!

官網:https://stitch.withgoogle.com/